Handicap et vieillissement en ville :

Déplacements des personnes ayant des incapacités motrices

Juan Camilo Mansilla

Centre de recherche interdisciplinaire en réhabilitation et intégration sociale, CIUSSS de la Capitale-Nationale, Québec, QC, G1M 2S8, Canada

École des sciences de la réadaptation, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6, Canada.

François Routhier

Centre de recherche interdisciplinaire en réhabilitation et intégration sociale, CIUSSS de la Capitale-Nationale, Québec, QC, G1M 2S8, Canada

École des sciences de la réadaptation, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6, Canada.

Normand Boucher

Centre de recherche interdisciplinaire en réhabilitation et intégration sociale, CIUSSS de la Capitale-Nationale, Québec, QC, G1M 2S8, Canada

Département de management, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6, Canada.

normand [dot] boucher [at] cirris [dot] ulaval [dot] ca

Centre de recherche interdisciplinaire en réhabilitation et intégration sociale, CIUSSS de la Capitale-Nationale, Québec, QC, G1M 2S8, Canada

École des sciences de la réadaptation, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6, Canada.

Centre de recherche interdisciplinaire en réhabilitation et intégration sociale, CIUSSS de la Capitale-Nationale, Québec, QC, G1M 2S8, Canada

École des sciences de la réadaptation, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6, Canada.

Département de management, Université Laval, Québec, QC, G1V 0A6, Canada.

Résumé

Le vieillissement entraîne des modifications biologiques, notamment des incapacités motrices, qui influencent les habitudes de déplacement et la perception de l’autonomie. Toutefois, il ne devrait pas constituer un obstacle à la participation sociale. Un environnement urbain accessible est fondamental pour garantir une mobilité sans entrave à toutes les générations. Dans cette recherche, nous examinons l’interaction entre l’auto-perception des capacités de déplacement des personnes ayant des incapacités motrices (PIM) et les conditions environnementales rencontrées en milieu urbain. Nous analysons l’impact des infrastructures et des habitudes de vie sur leur autonomie et leurs stratégies de déplacement. Notre étude repose sur une approche mixte combinant données quantitatives et qualitatives recueillies auprès de 35 PIM âgées de 20 à 86 ans, résidant à Québec. Elle met en lumière la manière dont ces individus perçoivent le vieillissement en lien avec leurs déplacements : l’anticipation des adaptations nécessaires pour les plus jeunes et les expériences quotidiennes des plus âgés. Les résultats révèlent que la perception des capacités de déplacement ne dépend pas uniquement des caractéristiques individuelles, mais résulte d’une interaction dynamique avec l’environnement physique et social. Face aux contraintes accrues avec l’âge, des ajustements sont nécessaires, soit par le renforcement des compétences individuelles, soit par l’adaptation de l’environnement. En contribuant à une meilleure compréhension des dynamiques entre facteurs personnels, sociaux et environnementaux, notre étude vise à promouvoir l’inclusion et à améliorer la qualité de vie des PIM tout au long de leur parcours de vie.

Mots-clés : Autonomie, Déplacements sans obstacles, Handicap, Incapacités motrices, Québec, Vieillissement.

Abstract

Aging leads to biological changes, including motor disabilities, which can affect perceptions of autonomy. However, these changes should not prevent people from participating in society. An accessible urban environment is essential to ensure unimpeded mobility for people of all ages. In this paper, we examine how people with motor disabilities perceive their own mobility abilities in relation to the environmental conditions they encounter in urban areas. We analyse the impact of infrastructure and lifestyle habits on their autonomy. Our study is based on a mixed-methods approach, combining quantitative and qualitative data collected from 35 people with motor disabilities, aged 20 to 86 and living in Quebec City. The results highlight how these persons perceive ageing in relation to travel, from the anticipation of necessary adaptations among the younger group to the experiences of the older group. The results reveal that the perception of mobility abilities does not depend solely on person characteristics but is the result of a dynamic interaction with the physical and social environment. As constraints increase with age, adjustments are necessary, either through strengthening individual skills or adapting the environment. By contributing to a better understanding of the interplay between personal, social, and environmental factors, our study aims to promote inclusion and enhance the quality of life of persons with motor disabilities throughout their lifespan.

Keywords: Autonomy, Barrier-free, Disability, Motor disabilities, Quebec, Aging.

1. Introduction

Vieillir entraîne des changements biologiques personnels qui modifient notre relation avec le monde, l’environnement et les autres. Les incapacités motrices sont parmi les principaux changements liés au vieillissement (Walker-Bone et al., 2000). Elles peuvent non seulement altérer les habitudes de vie, mais aussi détériorer la qualité de vie et la perception d’autonomie, pouvant entraîner l’isolement social et un sentiment de solitude susceptibles de mener à la détérioration cognitive, la dépression voire d’augmenter le risque de mortalité (Campéon, 2019). Cependant, le vieillissement ne doit pas être perçu comme un obstacle à la participation sociale des personnes ayant des incapacités motrices. Au contraire, le droit à un déplacement sans obstacles doit permettre de développer librement différents modes de vie pour toutes les générations (Cook & Butz, David, 2018).

Qu’elles soient acquises à la suite d’un événement précis, présentes dès la naissance ou apparues au cours du vieillissement, les incapacités motrices rendent cruciale la question de l’auto-perception des capacités adaptatives, i.e., la manière dont les personnes évaluent leur capacité à s’adapter aux changements personnels et environnementaux. Cette auto-perception détermine si une personne considère son environnement physique et social comme un facilitateur ou un obstacle pour son style de vie. Il est crucial de comprendre la dimension sociale des déplacements. Les valeurs et attitudes véhiculées par la société peuvent refléter et renforcer des systèmes d’oppression, tels que l’âgisme et le capacitisme, qui influencent les déplacements et la participation sociale, menaçant ainsi la construction de sociétés plus inclusives.

L'âgisme repose sur une vision stéréotypée et dépréciative des personnes âgées, perçues comme déclinantes et dépendantes, malades et peu attirantes, conservatrices et incapables de s’adapter aux changements (sociaux ou technologiques) […] L’âgisme repose sur une homogénéisation (les personnes âgées sont toutes semblables), une dépréciation (le vieillissement est toujours négatif, il est décrépitude et dépendance) et une essentialisation (cette décrépitude et cette dépendance sont naturelles et inévitables). (Gagnon, 2019)

Le capacitisme, quant à lui, est la discrimination liée aux capacités et aux (in)capacités. Structure de différenciation et de hiérarchisation sociale fondée sur la normalisation de certaines formes et fonctionnalités corporelles et sur l’exclusion des corps non conformes et des personnes qui les habitent. Le capacitisme “fait système” au sens où il infuse et structure tous les aspects de la vie en société (subjectivités et identités, relations sociales et arrangements sociaux, institutions, représentations et environnements), et ce, dans toutes les sphères de la vie sociale. (Masson, 2013)

Cette étude examine la relation entre l’auto-perception des capacités d’adaptation des déplacements chez les personnes ayant des incapacités motrices (PIM) et les obstacles ainsi que les facilitateurs environnementaux rencontrés lors de leurs déplacements en milieu urbain. La question posée est : comment les infrastructures urbaines et les habitudes de vie des PIM influencent-elles, au fil de leur vie, leurs perceptions de l’autonomie et leur déplacement sans obstacles dans la ville de Québec ? Notre hypothèse principale est que les obstacles d’accessibilité limitent les désirs de déplacement et la perception d’autonomie chez les PIM. S’appuyant sur le Modèle de développement humain – Processus de production du handicap (MDH-PPH) (Fougeyrollas, P. et al., 2015) et le modèle de vieillissement écologique de Lawton et Nahemow (Lawton & Nahemow, 1973), cette étude explore notre question initiale à travers une collecte de données quantitatives et qualitatives auprès de 35 PIM vivant à Québec. Tous les participants ont pour caractéristique d’utiliser une aide à la mobilité. Cette double approche théorique nous a permis de prendre en compte les lieux et les espaces, les pratiques et les expériences, ainsi que les constructions subjectives et les processus identitaires de tous les participants dans l’étude des facteurs environnementaux et sociaux qui influencent leur déplacement, leurs incapacités motrices et leur identité sociale face au vieillissement avec des incapacités motrices.

2. Revue de littérature

2.1. Perception de l’environnement dans le vieillissement et le handicap

Les chercheurs en handicap et vieillissement se sont concentrés sur des modèles sociaux qui situent les causes de ces phénomènes non seulement chez l’individu, mais aussi dans l’environnement physique et social. Bien que les modèles sociaux du handicap et du vieillissement évoluent dans des contextes différents, ils cherchent tous les deux à expliquer ce qu’est le handicap ou le vieillissement et comment une personne le vit. Vivre avec une incapacité physique à long terme ou vivre une situation de handicap tout au long de la vie a une influence majeure sur l’expérience du vieillissement (Putnam, 2002, p. 802) (p. 802). Ainsi, certains chercheurs du handicap soutiennent l’hypothèse selon laquelle la société impose des barrières systémiques aux individus, tandis que d’autres chercheurs du vieillissement affirment que « nous vieillissons par la culture » (Gullette, 2004). Du côté du handicap, les recherches empiriques sur le rôle du lieu de travail, de la communauté, des réseaux sociaux et des attitudes et croyances culturelles montrent de plus en plus l’importance de l’environnement dans la formation des expériences de vie des personnes ayant des incapacités (Fougeyrollas et al., 2019). Du côté du vieillissement, l’un des modèles pertinents est le modèle de vieillissement écologique de Lawton et Nahemow (Lawton & Nahemow, 1973). Ce modèle suggère qu’il existe un équilibre entre les demandes de l’environnement (exigences imposées par le milieu extérieur, e.g., monter un escalier pour accéder à un commerce) et les capacités de l’individu, permettant un fonctionnement optimal et la satisfaction des besoins. Si cet équilibre est perturbé par des pressions environnementales accrues ou une diminution des capacités individuelles, il est nécessaire de réajuster soit la personne, soit l’environnement pour s’adapter à la nouvelle situation. Les révisions du modèle écologique du vieillissement ont montré que la perception d’un environnement par un individu influence son comportement, indépendamment des caractéristiques physiques de cet environnement (Putnam, 2002, p. 802) (p. 802).

Pour défendre la nécessité d’une conception inclusive et accessible permettant un déplacement sans obstacles pour toutes les personnes, les chercheurs et militants du handicap affirment souvent que « si nous vivons assez longtemps, nous deviendrons tous handicapés » (McRuer & Bérubé, 2006) (p. 197). Cependant, tant dans les études sur le vieillissement (de manière explicite) que dans celles sur le handicap (de manière moins évidente), l’idée prévalente du paradigme du « vieillissement réussi » (Rowe & Kahn, 1997) sans incapacités, sans dégradation, persiste. Cette vision réductrice, qui lutte contre le déclin dans le vieillissement et attribue à l’individu la responsabilité de ces difficultés de déplacements, finit par stigmatiser une fois de plus les groupes marginalisés : « les vieux et les handicapés » (Lamb, 2015) (p. 316). Il ignore en effet l’inévitabilité des changements de capacités tout au long de la vie et la manière dont les individus s’y adaptent. L’origine du paradigme du vieillissement réussi réside dans l’absence d’incapacités, considérée comme une précondition pour bien vieillir. En effet, Rowe et Kahn (Rowe & Kahn, 1997) ont soutenu qu’un vieillissement réussi comporte (a) la prévention des maladies et des incapacités, (b) le maintien des fonctions physiques et mentales, et (c) l’engagement social. Cependant, des études récentes ont démontré que les personnes âgées peuvent se sentir vieillir avec succès, même avec des maladies chroniques ou des incapacités permanentes (Phelan et al., 2004). L’absence d’incapacités n’est donc pas une précondition de la qualité de vie dans le vieillissement ; ce sont plutôt les stratégies quotidiennes que les personnes adoptent pour se sentir autonomes qui sont les plus importantes (Montross et al., 2006). Cela souligne l’apport essentiel des approches centrées sur les événements et réalités de la vie quotidienne, en valorisant la subjectivité de l’expérience (Guillen & Elida, 2019), comme l’analyse phénoménologique interprétative (Smith et al., 2022), appliquée au handicap et au vieillissement. La manière dont une personne âgée ayant des incapacités motrices perçoit son environnement peut déterminer si elle se sent en situation de handicap et quelles actions elle entreprendra pour y faire face (Putnam, 2002, p. 802).

2.2. Vieillir avec des incapacités motrices

Les différentes modalités d’avancée en âge sont le résultat de plusieurs facteurs, comme le statut social et économique, le genre et le milieu de vie. Le vieillissement des humains n’est jamais homogène : « il est toujours plus ou moins partiel (une instabilité en marchant, des incoordinations motrices avec gestes inappropriés, des pertes d’équilibre inopinées, quelques oublis inhabituels, une perte d’acuité auditive entraînant un manque d’attention en société) » (Agid et al., 2018, p. 33) (p. 33). Dans la plupart des cas, il n’existe pas une rupture nette entre le vieillissement dit normal et l’apparition des incapacités. Cependant, l’accumulation des symptômes liés à l’incapacité relative – générée par l’altération de certaines fonctions – caractérise l’avancée en âge : un peu de diminution de la vue, un peu d’arthrose des genoux, un peu de manque d’équilibre, un peu d’inattention, etc. (Agid et al., 2018, p. 33).

Au niveau de la catégorisation des individus, Piette et Aquino (Aquino & Ankri, 2011, p. 55) distinguent plusieurs modalités d’avancée en âge, dont l’une est la fragilité (perte d’autonomie résultant d’une interaction entre un état de santé donné et des facteurs environnementaux) : « la fragilité décrit précisément un état d’équilibre précaire avec un risque de déstabilisation, une sorte d’état intermédiaire entre la robustesse et la perte d’autonomie » (Aquino & Ankri, 2011, p. 55) (p. 57). En général, la fragilité progresse vers la perte d’autonomie et la fin de vie, mais de manière non linéaire. Ces différentes étapes, à limites diffuses les unes avec les autres, ne s’expriment pas de la même façon et n’ont pas les mêmes conséquences négatives pour toutes les personnes. Elles peuvent varier selon les catégories socioprofessionnelles, selon les territoires d’habitation (le milieu social) et selon l’âge (vieillissement biologique), mais aussi par rapport à l’attitude de vie, la personnalité et le sens de vie de chacun, i.e., « gérotranscendance » : expérience de transcendance intra, inter, ou transpersonnelle, qui incite à analyser la réalité à partir d’un cadre de sens élargi (Tornstam, 1997).

2.3. Accessibilité et participation sociale des personnes ayant des incapacités motrices

Un questionnement principal traverse l’ensemble des réflexions de cette étude : face à l’allongement de la durée de vie, comment améliorer la qualité de vie des PIM ? Et avant tout, que signifie qualité de vie au grand âge ? La question de la qualité de vie dans le vieillissement (en bonne santé, pas nécessairement sans incapacités, mais autonome dans le choix de ses habitudes de vie) dans un environnement propice (au sein d’une communauté de soutien qui valorise ses membres, avec un habitat adapté) devient ainsi un enjeu principal. L’autonomie et les déplacements en ville constituent deux éléments essentiels de la qualité de vie au cours du vieillissement. Cependant, l’environnement urbain actuel à Québec n’est pas tout à fait adapté aux déplacements sans obstacles des PIM. Par exemple, la marche chez les PIM rencontre plusieurs freins, « que ce soit à l’échelle de la rue (dénivelés de trottoir, obstacles), du mobilier urbain (bancs pour se reposer, éclairage) ou de la distance des commerces » (Cloutier et al., 2018). Les PIM peuvent se sentir « pas à leur place » et finalement contraintes dans les espaces qu’elles habitent (Kitchin, 1998). Cette approche constructiviste conçoit le handicap comme une production sociale, soumise à des relations de pouvoir qui renforcent l'exclusion en isolant spatialement les personnes handicapées et leurs aidants. En revanche, l’amélioration de l’accessibilité crée un sentiment d’inclusion qui favorise la pleine participation des PIM dans leurs communautés (The Conference Board of Canada, 2018). Dans notre étude, le concept de communauté saine et inclusive (Minkler, 2000) s’appuie sur les pratiques, les espaces et les infrastructures « perçues » comme nécessaires et/ ou suffisants par les participants pour garantir ses habitudes de vie et participation sociale.

Selon le problème de générations de K. Mannheim (Mannheim, 1952), tout processus de changement physique ou psychique des individus – soit la manifestation d’une incapacité motrice, y compris le processus régulier du vieillissement – doit être contextualisé à la fois dans un « élan historique » et dans un « espace social » qui façonnent leurs relations interpersonnelles, ainsi que leurs parcours de vie. Dans ce sens, les incapacités physiques ou psychiques ne sont pas seulement une question de corporalité, il s’agit aussi d’une question de lieux et de relations sociales. Les lieux dans lesquels les gens vivent affectent leur identité, leurs valeurs, leur comportement et leurs relations avec les autres (Manzo & Perkins, 2006). Les barrières physiques et sociales aux déplacements dans l’environnement bâti rappellent constamment l’identité corporelle des personnes en situation de handicap (Imrie, 2000). Cette approche s’appuie sur le Modèle du Développement Humain et du Processus de Production du Handicap (MDH-PPH), qui considère que le handicap résulte de l’interaction entre les barrières environnementales (conditions physiques, attitudes et interactions sociales) et les facteurs personnels (sentiments de santé, valeurs identitaires) (Boucher, 2003; Fougeyrollas et al., 2019). Ces éléments peuvent être perçus comme des facilitateurs ou des obstacles aux habitudes de vie, incluant les activités quotidiennes et les rôles sociaux (Fougeyrollas, P. et al., 2015). L’application du MDH-PPH implique de prendre en considération les responsabilités des différents acteurs urbains, afin d'assurer la participation de tous les citoyens, en tenant compte de la diversité de leurs besoins et de leur fonctionnement, tout en rendant l’environnement bâti inclusif. Comme le note Prince (Prince, 2016) (p. 174) : « toutes les villes sont des villes handicapantes ; pour les personnes handicapées, la vie urbaine est marquée par beaucoup d’exclusion et peu d’inclusion ». Par conséquent, les restrictions à la participation sociale sont principalement dues à des problèmes d’accessibilité (Best et al., 2022; Mahmood et al., 2020). Par conséquent, il est nécessaire d’explorer comment les PIM, à différentes étapes de leur vie, perçoivent les lieux où elles vivent, comment elles construisent leur capital social et comment leurs auto-perceptions de leurs capacités d’adaptation de déplacements ont un impact sur leurs expériences de vieillissement.

3. Contexte géographique et état de l’accessibilité de la ville de Québec

La ville de Québec, capitale de la province de Québec, au Canada, comptait une population de 549 459 habitants en juillet 2021, avec une aire métropolitaine de 839 311 habitants (Statistics Canada, 2021). C’est la deuxième plus grande ville de la province, après Montréal. La ville bénéficie d'un climat continental humide, avec des étés chauds et des hivers neigeux. Le Réseau de transport de la Capitale (RTC) gère les transports en commun à Québec, y compris le transport adapté (STAC) pour les personnes ayant des incapacités motrices importantes. L’éligibilité au transport adapté nécessite une incapacité permanente à utiliser les transports réguliers (Ministère des Transports, Gouvernement du Québec, 1998). Le RTC a annoncé qu'il rendra accessibles 1 000 arrêts de bus pour les utilisateurs de fauteuils roulants d’ici 2028 (RTC Quebec Media, 2022). Actuellement, 430 arrêts de bus sont accessibles (sur un total de 4 435), ainsi que 13 lignes accessibles (sur un total de 170) (RTC Quebec Media, 2022; RTC Réseau de transport de la Capitale, 2022). En d’autres termes, moins de 10 % des arrêts de bus et moins de 8 % des lignes sont accessibles aux utilisateurs de fauteuils roulants. Parmi les véhicules du RTC, 77,9 % sont accessibles aux utilisateurs de fauteuils roulants (RTC Réseau de transport de la Capitale, 2022). De plus, le Flexibus, le service de transport à la demande du RTC dans les zones périphériques de la ville, est accessible aux personnes utilisant des fauteuils roulants ainsi que des scooters à trois ou quatre roues. À ce jour, l’accessibilité aux transports publics réguliers reste très limitée pour un utilisateur de fauteuil roulant à Québec.

4. Méthode

En 2024, nous avons effectué une étude ethnographique dans la ville de Québec. Nous avons utilisé une méthode qualitative-quantitative : un questionnaire en ligne auprès des PIM (n=35), ainsi que des entretiens narratifs menés auprès d’un sous-échantillon de ces répondants (n=4). Nous avons procédé en deux phases. La première phase consistait en un questionnaire en ligne destiné aux membres du CAPVISH (Comité d’action des personnes vivant des situations de handicap), une organisation communautaire située à Québec, qui défend les droits des personnes en situation de handicap. Dans la deuxième phase, nous avons réalisé quatre « entretiens narratifs (EN) » (Jovchelovitch & Bauer, 2000), c’est-à-dire des entretiens semi-structurés approfondis et en personne, afin de clarifier les tendances observées lors de la première phase. Parmi les participants interviewées, trois se sont identifiés comme des femmes et un comme un homme. Au cours de ces entretiens, les participants ont raconté leurs perceptions, leurs attitudes et leurs expériences de déplacements en ville (vieillissement, transports publics, aides à la mobilité, relations sociales, environnement bâti, craintes, espoirs). L’enquête a fourni des informations clés sur les expériences et les perspectives des participants concernant leurs déplacements et le processus de vieillissement qui y est associé. Les données sont constituées de notes de terrain, de transcriptions verbatim et d’enregistrements audio.

En utilisant une approche ethnographique (Feixa et al., 2020; Mansilla et al., 2024), nous avons pu étudier les conditions physiques de l’environnement, les mouvements et les significations sociales de se déplacer en ville à la croisée du handicap et du vieillissement. Comprendre la relation entre la société et les PIM nécessite de développer une approche de recherche basée sur leur participation et l’utilisation d’outils méthodologiques pour saisir leurs expériences individuelles et collectives (Boucher, 2003). Comme le soulignent Cass et al. (Noel Cass et al., 2015) (p. 7), « c’est seulement par une étude ethnographique interprétative que les nuances des pratiques de mobilité quotidienne se révèlent ».

4.1. Participants

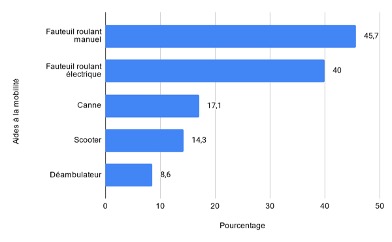

Notre échantillon se compose des PIM utilisant diverses aides à la mobilité : les fauteuils roulants, qu’ils soient manuels ou électriques, sont les aides à la mobilité les plus utilisées parmi les participants ; les scooters, les cannes et les déambulateurs sont moins courants (Figure 1).

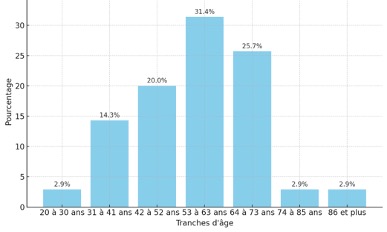

Les participants, âgés de 20 à 86 ans, se composaient principalement d’individus de 42 à 73 ans, avec une majorité dans la tranche d’âge de 53 à 63 ans (Figure 2). Les groupes d’âge plus jeunes (20 à 30 ans) et plus âgés (74 ans et plus) ont été beaucoup moins représentés. Cette approche nous a permis d’étudier les perceptions du vieillissement lié aux incapacités motrices dans les déplacements urbains : pour les plus jeunes, la question du vieillissement et des adaptations futures nécessaires, et pour les plus âgés, leurs expériences des déplacements quotidiens.

Le tableau 1 montre la distribution sociodémographique des répondants au questionnaire en ligne. Les données offrent un profil détaillé des participants, mettant en évidence une prédominance de retraités et une proportion plus élevée de femmes.

| Variable | Description | Participants (%) |

|---|---|---|

| Genre(1) | Femme | 20 (57,1%) |

| Homme | 15 (42,9%) | |

| Occupation | Retraité | 15 (42,9%) |

| Travailleur à temps partiel | 7 (20%) | |

| Travailleur à temps plein | 7 (20%) | |

| Bénévole | 6 (17,1%) |

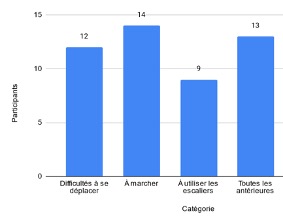

La marche est la limitation la plus fréquemment signalée (40%). Cela implique que les participants ont des difficultés importantes à parcourir de longues distances ou à rester debout pendant de longues périodes. Une proportion significative des participants éprouve des difficultés à se déplacer (34,3%), ce qui indique un besoin potentiel d’aides à la mobilité ou d’aménagements accessibles pour faciliter leurs déplacements quotidiens. Un quart des participants éprouvent des difficultés à utiliser les escaliers (25,7%), cela met en évidence l’importance de l’adaptation des environnements urbains, notamment avec des rampes ou des ascenseurs. Certains participants éprouvent toutes les limitations mentionnées (37,1%), ce qui montre une accumulation de difficultés motrices chez certains d’entre eux.

Le tableau 2 résume les données sociodémographiques des participants interviewés, leur type d’incapacité, ainsi que l’aide à la mobilité utilisée et leurs pseudonymes (choisis au hasard pour protéger l’anonymat des participants).

| Pseudonym | Âge | Genre (1) | Incapacité | Aide | Occupation |

|---|---|---|---|---|---|

| Obel | 40s | Femme | Motrice | Canne, déambulateur | Sans emploi |

| Ister | 50s | Femme | Motrice | Fauteuil roulant manuel | Travailleur à temps plein |

| Loce | 60s | Femme | Motrice | Déambulateur | Bénévole |

| Ceti | 70s | Homme | Motrice | Fauteuil roulant électrique | Retraité |

Les participants interviewés étaient âgés de 50 à 80 ans – leurs âges étant présentés sous forme de tranches pour protéger leur anonymat. Les entretiens ont duré entre 80 et 130 minutes. Chaque participant a été interviewé plusieurs fois. Tous les participants sont nés et résident à Québec. La participation volontaire, la confidentialité et les protocoles d’anonymat ont été discutés avec les participants. Le protocole de recherche employé a été approuvé par le Comité d’éthique de la recherche sectoriel en réadaptation et intégration sociale, au sein du CIUSSS de la Capitale-Nationale, pour les expériences avec des participants humains. Tous les participants ont fourni un consentement éclairé par écrit.

5. Résultats

5.1. Perception des limitations des activités quotidiennes

Environ 65,8% des répondants estiment que leur état de santé limite leurs activités quotidiennes « Énormément » ou « Moyennement » (Figure 3). Un quart des répondants (22,9%) trouvent que leur état de santé les limite « Légèrement », tandis que 11,4% n’éprouvent « Pas du tout » de limitations.

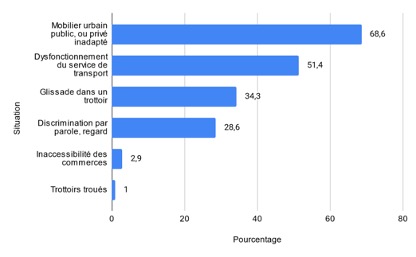

La figure 4 montre les types de situations de handicap que les participants vivent dans leur environnement quotidien.

Figure 4. Limites dans l’exécution des activités quotidiennes.

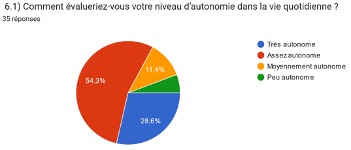

Malgré ces résultats, plus de la moitié des participants se sentent assez autonomes, tandis qu’une proportion significative se sent très autonome, ce qui souligne une autonomie globale relativement élevée parmi les répondants (Figure 5). Toutefois, près d’un participant sur six se considère comme moyennement ou peu autonome dans sa vie quotidienne.

5.2. Les facteurs d’influence sur l’importance accordée aux choix des activités

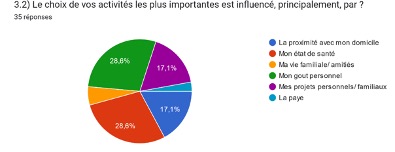

L’état de santé (28,6%) et le goût personnel (28,6%) sont les facteurs les plus influents pour le choix des activités importantes (Figure 6). Cela montre que la santé et les préférences individuelles jouent un rôle crucial dans la prise de décision de déplacement des participants. La proximité au domicile (17,1%) et les projets personnels/familiaux (17,1%) sont également des facteurs significatifs, mais moins influents que la santé et les goûts personnels. La vie familiale/amitiés (5,7%) influencent une minorité de participants, indiquant que les relations avec l’entourage proche ont moins d’impact sur le choix des activités. Ces résultats indiquent que l’accessibilité et le soutien social sont tout aussi importants que l’état de santé pour les déplacements des participants.

5.3. Obstacles au déplacement

La majorité des participants (68,6%) ne souhaitent plus jamais revivre des situations impliquant du mobilier urbain inadapté (figure 7). Le mobilier urbain désigne les équipements installés dans l’espace public afin d’en faciliter l’usage et d’améliorer le confort, la sécurité et l’accessibilité pour tous les usagers. Cela souligne l’importance cruciale de l’accessibilité et de l’adaptation des espaces publics et privés pour les PIM. Plus de la moitié des participants (51,4%) ont signalé des dysfonctionnements dans les services de transport comme une expérience qu’ils ne veulent plus revivre. Cela indique des problèmes significatifs dans l’accessibilité et la fiabilité des transports publics pour les PIM. Les chutes et glissades sur les trottoirs sont une préoccupation majeure pour les participants (34,3%). Près d’un tiers des participants (28,6%) ont ressenti de la discrimination par parole ou regard, ce qui indique des attitudes sociales négatives envers les personnes en situation de handicap. Les autres situations mentionnées par les participants, telles que l’inaccessibilité des commerces et les trottoirs abîmés sont moins fréquentes mais indiquent des obstacles de déplacement supplémentaires dans leur vie quotidienne.

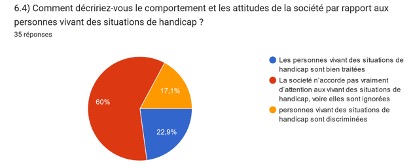

Par rapport aux attitudes de la société envers les personnes vivant des situations de handicap, les participants ont une perception généralisée de négligence et de manque de considération de la part de la société (figure 8).

6. Discussion : Auto-perception des capacités d’adaptation de déplacements et vieillissement en situation de handicap

Nous avons choisi d’accompagner la section discussion des extraits d’entretiens des participants afin d’illustrer de manière plus efficace nos arguments. Cette décision s’explique par le fait que l’étude repose sur deux types de données collectées : des données quantitatives, obtenues à travers un questionnaire en ligne, et des données qualitatives, issues d’entretiens narratifs. Pour la partie quantitative, il est plus simple d’intégrer des chiffres et des pourcentages dans la section résultats, lesquels peuvent être aisément analysés par le lecteur grâce aux diagrammes. Cependant, les extraits d’entretiens narratifs ne se prêtent pas à une présentation dans la section des résultats, car chaque extrait requiert une contextualisation et une analyse approfondie afin d’en dégager une logique argumentative, de justifier sa pertinence et de clarifier sa signification dans le cadre global de l’étude. Cette démarche est plus appropriée dans la section suivante, dédiée à la discussion. L’inclusion de ces extraits avec des personnes directement concernées donne une voix aux personnes en situation de handicap et permet de mieux comprendre certaines situations.

6.1. Facteurs personnels dans les limitations d’activités quotidiennes

Pour une majorité des participants, l’état de santé a un impact significatif sur leur capacité à se déplacer et réaliser des activités quotidiennes. Nous nous référons donc à des aspects personnels influençant les déplacements, visibles chez les PIM. Cependant, la perception de ces incapacités et la manière dont une personne s’adapte à ses changements individuels dans un environnement évolutif varient avec le vieillissement. Ainsi, les auto-perceptions des capacités d’adaptation de déplacements des participants face à un même obstacle matériel changent au fil du vieillissement et de l’évolution de leur santé.

⎯Pour quitter ma maison, il y a une rue avec une légère pente que vous devez monter, mais maintenant je ne suis plus aussi habitué qu’il y a 20 ans, quand j'avais de bons bras et des épaules en forme. (Ceti, 70-79 ans, utilise un fauteuil roulant électrique)

Nous observons également que les participants ont une vision globalement positive de leur état de santé et y accordent une grande importance de même qu’à leur forme physique. Cela indique que leurs perceptions des capacités d’adaptation de déplacements ne sont pas seulement liées à leurs conditions personnelles, mais sont également le résultat de l’interaction avec leur environnement physique et social. De même, les pratiques de déplacement quotidien des participants, leurs besoins et désirs, sont liées à l’évolution des leurs capacités d’adaptation de déplacements, liées au processus de vieillissement. Ils sont conscients que cela détermine leurs déplacements quotidiens. Par ailleurs, le type d’aide à la mobilité influence la possibilité d’emprunter le bus régulier, certains quadriporteurs, en raison de leurs dimensions, étant parfois inaccessibles sur les rampes d’accès au bus.

⎯Si je n’avais pas le quadriporteur, je n’aurais pas de problème, je prendrais le bus, mais pour mon fauteuil roulant manuel, le problème reste mes épaules. (Ceti, 70-79 ans, utilise un fauteuil roulant électrique).

Parfois, le processus de vieillissement oblige les participants à modifier leurs habitudes de vie et déplacements, les privant de certaines activités qui étaient auparavant perçues comme accessibles, mais qui, avec le temps et l’évolution de leurs capacités d’adaptation de déplacements, deviennent inaccessibles.

⎯J’accepte que j’ai besoin d’aide dans certaines situations, mais faire exprès d’aller dans un restaurant où quelqu'un devra me traîner tout le long dans ses bras, ou pour aller aux toilettes, c’est non. Je l’aurais fait avant. Je le faisais... Ma santé ne me limite pas, mais je réalise qu’en vieillissant, je dois faire mes activités différemment, de plus en plus. Même si je les faisais déjà différemment, maintenant c’est autre chose, encore différent. (Ister, 50-59 ans, utilise un fauteuil roulant manuel).

⎯Quand on m’a diagnostiqué, j’étais quelqu’un qui aimait marcher. Je ne savais pas vraiment ce qu’était la vieillesse, comment différencier ce qui est normal et ce qui ne l’est pas. À l’avenir, vous envisagez les choses en fonction de l’évolution de votre état de santé, de votre mobilité aussi, car cela implique les activités que vous pouvez réaliser, votre mobilité... Je ne sais pas si à 55 ans je pourrai être aussi en forme qu’à 20 ans, mais c’est ça, je garde espoir, je reste positif, et je vis au jour le jour. (Obel, 40-49 ans, utilise une canne et un déambulateur).

Cette approche prenant en compte l’influence du vieillissement sur l’évolution des capacités d’adaptation de déplacements concorde avec d’autres études qui montrent que, au fil du temps, les préférences et l’environnement physique peuvent changer en raison des événements de la vie (changement de la composition du foyer, déménagement), ce qui peut entraîner un décalage entre les environnements souhaités et réels (Gao et al., 2019; Janke & Handy, 2019). Cela renvoie au modèle écologique du vieillissement de Lawton et Nahemow (Lawton & Nahemow, 1973) et les recherches récentes sur les déplacements autonomes des personnes âgées (Scharlach, 2017), qui soutiennent que le fonctionnement optimal se produit lorsque les exigences de l’environnement et les capacités individuelles sont en équilibre. Lorsque les pressions environnementales augmentent ou que les compétences individuelles diminuent, il est nécessaire de rééquilibrer soit en développant les compétences (sur le plan fonctionnel ou des connaissances) de l’individu ou en lui offrant du soutien, soit en modifiant l’environnement. Par exemple, une personne âgée qui aimait marcher en ville avec une canne peut être amenée à utiliser un triporteur en vieillissant, car ses incapacités motrices s’accentuent, ainsi que sa perception de manque d’accessibilité (trottoirs troués, pentes, escaliers). Si les trottoirs et les infrastructures ne sont pas adaptés à l’utilisation de la nouvelle aide à la mobilité, cette personne pourrait être limitée dans ses déplacements. De nombreuses études affirment que les modifications des compétences personnelles et des exigences environnementales (y compris les préférences en matière de transport sans obstacles) nécessitent un ajustement afin de maintenir le bien-être tout au long de la vie (Perry et al., 2014). Cela montre l’importance d’adapter en permanence l’environnement aux besoins changeants des PIM pour assurer la disponibilité des parcours sans obstacles.

6.2. Facteurs environnementaux influençant les déplacements

L’incertitude du déplacement dans un nouvel environnement peut diminuer son attractivité. Dans des situations de handicap liées aux déplacements, les participants estiment qu’il est risqué ou peu intéressant de quitter leur environnement adapté et de faire face à des obstacles inconnus.

⎯À partir du moment où vous êtes dans un emploi qui devient confortable, parce que vous êtes bien intégré, les obstacles ont été contournés, les mesures d'accommodement ont été mises en place, quitter cela et recommencer dans un nouvel environnement, vous ne savez pas si vous serez accueilli de la même manière, avec autant d'ouverture d'esprit. Dans mon cas, c'est une maladie progressive, donc je sais qu'ici, j'ai organisé mon travail avec les technologies qui existent pour que je puisse être aussi productif que possible. Dans un autre environnement, ai-je accès aux mêmes technologies ? Puis-je gérer mon énergie quand j'en ai besoin ? (Loce, 60-69 ans, utilise une canne et un déambulateur).

Souvent, le coût de l’adaptation nécessaire pour assurer une chaîne de déplacements sans obstacles en ville (comme être informé des défis du premier et du dernier kilomètre, garantir la sécurité et le confort du transport, ou dépendre des autres pour se déplacer vers une destination ou pendant une activité) est plus élevé que l’accessibilité potentielle des nouvelles infrastructures, itinéraires et lieux.

⎯Vous acceptez de vous passer de certaines choses. Ou parfois, si vous voulez aller dans un restaurant particulier, tout le monde dit qu'il est vraiment bon, mais il n'est pas accessible. C'est là que je dois faire un compromis ou décider de ne pas y aller. La question que je me pose est de savoir si je dois faire un compromis en me disant : « Mon copain va me porter dans ses bras. Je vais essayer de ne pas boire pour ne pas avoir à aller aux toilettes [rires]. » ... c'est paradoxal, parce que vous voulez faire l'activité, mais si vous ne faites pas ce compromis, vous ne la faites pas, mais vous ne la faites pas non plus de manière autonome si vous le faites. Vous voyez... Je n'ai plus toujours envie de faire ce compromis. C'est agaçant à la longue... et ça devient épuisant de devoir dépendre des autres pour faire quelque chose. (Ister, 50-59 ans, utilise un fauteuil roulant manuel).

Le fait que le mobilier urbain inadapté, y compris les parcours menant aux transports publics ou aux commerces, soit la principale situation que les participants ne souhaitent plus jamais revivre montre que l’amélioration de l’accessibilité des infrastructures publiques et privées est essentielle pour améliorer la qualité de vie des PIM. Cela met en évidence la nécessité d’entretenir et de concevoir des trottoirs sécurisés et adaptés pour tous. D’autres études ont souligné l’importance de l’accessibilité des trottoirs dans la mobilité des personnes âgées vivant des situations de handicap (Lavery et al., 1996). Les dysfonctionnements des services de transport constituent également une source majeure de frustration et d'inconfort pour les participants, soulignant l’importance d’améliorer la fiabilité et l’accessibilité des transports publics.

⎯En hiver, les trottoirs sont plus ou moins en bon état, et personne n'aime être gelé, surtout les personnes à mobilité réduite. Donc, l'hiver est le facteur principal. Mais il y a aussi le facteur du déneigement. Ce n'est pas seulement le froid, c'est le déneigement. Souvent, on arrive à un endroit et il y a des montagnes de neige aussi hautes, et tout ça. On ne peut pas accéder à la station de bus, et on se décourage. (Ceti, 70-79 ans, utilise un fauteuil roulant électrique)

6.3. Facteurs sociaux liés au vieillissement et au handicap

Le processus de vieillissement en situation de handicap liée au déplacement n’est pas seulement physiologique, mais aussi social, car la personne fait face à un changement dans la perception de son autonomie et de son rôle social à un âge avancé, à la fois en tant que personne « handicapée » et « âgée ou vieillissante ».

⎯ C’est une question de phases de la vie aussi, pas seulement du handicap. (Loce, 60-69 ans, utilise une canne et un déambulateur)

⎯ Mes amis me traînaient dans des bars en sous-sol dans le centre-ville, et j’étais juste contente de pouvoir y aller. Mais aujourd’hui, c'est différent, parce que j’ai vieilli, je ne sais pas [rires]... Je n’ai plus envie d’être traînée partout à mon âge [rires], comme si j’étais vieille. (Ister, 50-59 ans, utilise un fauteuil roulant manuel)

⎯ Il y a une question de phases de la vie. Pour tout le monde, quand vous êtes plus jeune, vous avez plus le goût du défi et moins peur de pouvoir vous adapter. (Loce, 60-69 ans, utilise une canne et un déambulateur)

⎯ Je me sens vieux à 60 ans. Je n'aime pas l'idée d'avoir 60 ans. J'aime l'idée d'être dans la cinquantaine, ça va. C'est psychologique : 60 est un cap. Je suis à la retraite depuis trois ans. Ce n'est pas à propos de la retraite, c'est plus que ça. Il me semble que j'étais un jeune retraité jusqu'à 60 ans. Maintenant, je suis juste à la retraite : c'est juste normal... Bien sûr, il y a des pertes au fil des ans. Perte de mobilité, c'est sûr. Mais je ne suis pas inquiet : c'était prévisible. C'est la vie. (Ceti, 70-79 ans, utilise un fauteuil roulant électrique)

⎯ Je crois que dans le vieillissement on peut développer une certaine philosophie de vie ou une certaine capacité de savoir qu’est-ce qu’on veut, qui on est, vers où on veut aller. Je pense que c'est un cheminement continue, selon moi. (Ceti, 70-79 ans, utilise un fauteuil roulant électrique)

⎯ Moi, je suis rendu les deux, je suis rendu personne âgée et handicapée. (Ceti, 70-79 ans, utilise un fauteuil roulant motorisé)

Les témoignages révèlent une perspective nuancée sur le vieillissement et le handicap. Les participants évoquent comment leurs expériences et perceptions de la vie changent avec l’âge et les phases de la vie. Ils soulignent que le vieillissement apporte non seulement des défis physiques, tels que la perte de mobilité, mais aussi des transformations psychologiques et philosophiques. Par exemple, Loce et Ister mettent en évidence que le goût du défi et la capacité d’adaptation peuvent diminuer avec l’âge, tandis qu’Obel prévoit changer ses habitudes de vie en fonction de ses capacités motrices. Ceti, pour sa part, voit le vieillissement comme un processus continu de développement personnel et de clarification de ses désirs et de son identité. Ces réflexions montrent que le vieillissement ne se limite pas à des changements physiques, mais inclut également une évolution de la perception de soi et de ses capacités. Le vieillissement est perçu comme un cheminement qui, malgré les défis, permet de développer une certaine philosophie de vie. Cette perspective suggère que les perceptions des capacités d’adaptation de déplacements sont profondément influencées par une interaction complexe entre les changements personnels et les dynamiques sociales et environnementales.

Les situations de handicap ne sont pas seulement des événements mesurables objectivement, mais aussi des pratiques personnelles et des représentations sociales qui incarnent les identités et les valeurs des individus interagissant dans une ville handicapante. Ceci est en accord avec des études récentes sur la mobilité, en particulier la notion de « constellations de mobilité », un cadre théorique qui conçoit la mobilité comme des formations historiquement et géographiquement spécifiques de mouvements, de récits sur la mobilité et de pratiques mobiles (Cresswell, 2010) (p. 17). Pour les PIM, les facteurs sociaux et environnementaux produisent ainsi « des schémas de mouvement, des représentations du mouvement et des façons de pratiquer le mouvement qui font sens ensemble » (Cresswell, 2010) (p. 18). De cette manière, la discrimination fondée sur l’âge (âgisme) (Gagnon, 2019) et sur les rythmes de vie divers (Masson, 2013), et l’exclusion des corps non conformes à la « normalisation » des formes sociales (capacitisme) sont des phénomènes interdépendants qui doivent être abordés à partir de perspectives de recherche centrées sur la subjectivité, les perceptions et les expériences vécues des participants. Dans cette perspective, il est crucial que les futures recherches portent sur la compréhension de la construction sociale du handicap lié aux incapacités motrices et son évolution avec le vieillissement. La question centrale sera : Comment les conditions sociales, environnementales et personnelles influencent-elles les choix de déplacements et l’inclusion dans la communauté de toutes des personnes ayant des incapacités motrices au cours de leur processus de vieillissement ?

7. Conclusion

L’étude présentée dans cet article met en évidence la complexité des interactions entre l’autonomie, les déplacements, le vieillissement et la perception de soi. Cette étude analyse la manière dont les capacités d’adaptation de déplacements, l’autonomie et le vieillissement influencent les personnes en situation de handicap, en se concentrant sur les obstacles environnementaux et sociaux qu’elles rencontrent dans leurs déplacements en milieu urbain. La question centrale a été : comment les infrastructures urbaines et les habitudes de vie des PIM influencent-elles, au fil de leur vie, leurs perceptions de l’autonomie et leurs déplacements sans obstacles dans la ville contemporaine ?

Pour la majorité des participants, l’état de santé a un impact significatif sur leur capacité à se déplacer et à réaliser des activités quotidiennes. Les perceptions des capacités d’adaptation de déplacements varient avec le vieillissement et l’évolution de la santé. Les participants préfèrent rester dans des environnements adaptés plutôt que de faire face à des obstacles inconnus. Cela est particulièrement vrai lorsque les infrastructures et services de transport ne répondent pas à leurs besoins. Le coût de l’adaptation nécessaire pour assurer un déplacement (e.g., les problèmes des premiers et derniers kilomètres), la sécurité et le confort du transport, peut être un obstacle majeur. Par exemple, le mobilier urbain inadapté, y compris les parcours menant aux transports publics ou aux commerces, est une situation que les participants ne souhaitent plus revivre, ce qui souligne la nécessité de garantir des parcours sans obstacles dans la ville.

Les témoignages révèlent que les participants ajustent leurs attentes et leurs déplacements en fonction de l’évolution de leur état de santé. Par exemple, certains participants acceptent d’avoir besoin d’aide dans certaines situations, mais préfèrent éviter les activités qui les rendraient totalement dépendants d’autrui. Cette évolution des pratiques de déplacement avec le vieillissement reflète le modèle écologique de Lawton et Nahemow (Lawton & Nahemow, 1973), qui soutient que le fonctionnement optimal se produit lorsque les exigences de l’environnement et les capacités individuelles sont en équilibre. La compréhension des dynamiques entre les facteurs individuels, sociaux et environnementaux est essentielle pour promouvoir une véritable inclusion et améliorer la qualité de vie des PIM.

Pour les décideurs politiques, les urbanistes et les prestataires de transport, les résultats de cette étude signifient qu'ils ne doivent pas seulement rendre accessibles les espaces physiques et le mobilier urbain, mais aussi travailler sur une vision collective de l’inclusion qui lutte contre le capacitisme et l’âgisme. Les décideurs politiques peuvent se concentrer sur la création d’espaces adaptés qui encouragent les personnes vivant des situations de handicap à participer à des espaces publics et à des activités citoyennes tout au long de leur vie, de la jeunesse à la vieillesse. Cela générerait, comme l’indique notre étude, une répercussion positive sur la perception de la santé et de l’accessibilité, ainsi qu’un sentiment d’inclusion.

8. Intérêts concurrents

Les auteurs ne déclarent aucun intérêt concurrent.

9. Remerciements

Nous remercions les participants pour leur précieuse collaboration, ainsi que le CAPVISH (Comité d’action des personnes vivant des situations de handicap) pour son aide indispensable, qui a permis de réaliser cette étude.

Références

- Agid, Y., Aubry, R., Crozier, S., Duée, P.-H., Fleury, C., Gruat, F., Puech, F., Le Friant, M., Quinio, D., & Weil, B. (2018). Avis n° 128 (15 février 2018). Enjeux éthiques du vieillissement (p. 68). Comité Consultatif National d’Ethique pour les sciences de la vie et de la santé.

- Aquino, J.-P., & Ankri, J. (2011). Domaines, champs et spécificités de l’activité gériatrique. In C. Jeandel, Livre blanc de la gériatrie française (Collège Professionnel des Gériatres Français, pp. 54–70). ESV Production. https://www.cnpgeriatrie.fr/wp-content/uploads/2019/04/Livre-blanc-de-la-g%C3%A9riatrie-modifi%C3%A9.pdf

- Best, K. L., Noreau, L., Gagnon, M.-A., Barthod, C., Hitzig, S. L., & Routhier, F. (2022). Housing, Transportation and Quality of Life among People with Mobility Limitations: A Critical Review of Relationships and Issues Related to Access to Home- and Community-Based Services. Disabilities, 2(2), Article 2. https://doi.org/10.3390/disabilities2020015

- Boucher, N. (2003). Handicap, recherche et changement social. L’émergence du paradigme émancipatoire dans l’étude de l’exclusion sociale des personnes handicapées. Lien social et Politiques, 50, 147–164. https://doi.org/10.7202/008285ar

- Campéon, A. (2019). L’envers du vieillissement « réussi »: De la solitude au suicide des personnes âgées en France. Rhizome, 74(4), 3–4. Cairn.info. https://doi.org/10.3917/rhiz.074.0003

- Cloutier, M.-S., Huguenin-Richard, F., Granié, M.-A., & St-Louis, A. (2018). Audit de marchabilité au regard des contraintes liées au vieillissement: Une étude comparative entre Montréal (Québec) et Lille (France). In S. Lord & D. Piché (Eds.), Vieillissement et aménagement. Perspectives plurielles (pp. 161–188). Presses de l’Université de Montréal. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01687616

- Cook, N. & Butz, David. (2018). Moving toward mobility justice. In Cook Nancy & Butz David (Eds.), Mobilities, Mobility Justice and Social Justice. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780815377047

- Cresswell, T. (2010). Towards a Politics of Mobility. Environment and Planning D: Society and Space, 28(1), 17–31. https://doi.org/10.1068/d11407

- Feixa, C., Sánchez-García, J., Soler-i-Martí, R., Ballesté, E., & Hansen, N. (2020). Methodology Handbook: Ethnography and Data Analysis. Universitat Pompeu Fabra & European Research Council.

- Fougeyrollas, P., Boucher, N., Edwards, G., Grenier, Y., & Noreau, L. (2019). The Disability Creation Process Model: A Comprehensive Explanation of Disabling Situations as a Guide to Developing Policy and Service Programs (1). 21(1), Article 1. https://doi.org/10.16993/sjdr.62

- Fougeyrollas, P., Boucher, N., Fiset, D., Grenier, Y., Noreau, L., Philibert, M., Gascon H., Morales E., & Charrier F. (2015). Handicap, environnement, participation sociale et droits humains: Du concept d’accès à sa mesure. J. Change 2015, 2014,. Revue Développement Humain, Handicap et Changement Social, Numéro hors-série, 5–28.

- Gagnon, E. (2019). Âgisme. Anthropen. https://doi.org/10.17184/eac.anthropen.089

- Gao, J., Kamphuis, C. B. M., Ettema, D., & Helbich, M. (2019). Longitudinal changes in transport-related and recreational walking: The role of life events. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 77, 243–251. https://doi.org/10.1016/j.trd.2019.11.006

- Guillen, F., & Elida, D. (2019). Investigación cualitativa: Método fenomenológico hermenéutico. Propósitos y Representaciones, 7(1), 201–229. https://doi.org/10.20511/pyr2019.v7n1.267

- Gullette, M. M. (2004). Aged by Culture. University of Chicago Press. https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/A/bo3625122.html

- Imrie, R. (2000). Disability and Discourses of Mobility and Movement. Environment and Planning A: Economy and Space, 32(9), 1641–1656. https://doi.org/10.1068/a331

- Janke, J., & Handy, S. (2019). How life course events trigger changes in bicycling attitudes and behavior: Insights into causality. Travel Behaviour and Society, 16, 31–41. https://doi.org/10.1016/j.tbs.2019.03.004

- Jovchelovitch, S., & Bauer, M. W. (2000). Narrative interviewing (M. W. Bauer & G. Gaskell, Eds.; pp. 57–74). Sage. http://www.sagepub.co.uk/

- Kitchin, R. (1998). “Out of Place”, “Knowing One’s Place”: Space, power and the exclusion of disabled people. Disability & Society, 13(3), 343–356. https://doi.org/10.1080/09687599826678

- Lamb, E. G. (2015). Age and/as Disability: A Call for Conversation. Age, Culture, Humanities: An Interdisciplinary Journal, 2, 315–324. https://doi.org/10.7146/ageculturehumanities.v2i.130612

- Lavery, I., Davey, S., Woodside, A., & Ewart, K. (1996). The vital role of street design and management in reducing barriers to older peoples’ mobility. Landscape and Urban Planning, 35(2), 181–192. https://doi.org/10.1016/0169-2046(96)00309-X

- Lawton, M. P., & Nahemow, L. (1973). Ecology and the aging process. In The psychology of adult development and aging (pp. 619–674). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/10044-020

- Mahmood, A., O’Dea, E., Bigonnesse, C., Labbe, D., Mahal, T., Qureshi, M., & Mortenson, W. B. (2020). Stakeholders Walkability/Wheelability Audit in Neighbourhoods (SWAN): User-led audit and photographic documentation in Canada. Disability & Society, 35(6), 902–925. https://doi.org/10.1080/09687599.2019.1649127

- Mannheim, K. (1952). The Problem of Generations. In P. Kecskemeti (Ed.), Essays on the Sociology of Knowledge (pp. 276–322). London: Routledge and Kegan Paul.

- Mansilla, J. C., Boucher, N., & Routhier, F. (2024). Public Transport in the Disabling City: A Narrative Ethnography of Dilemmas and Strategies of People with Mobility Disabilities. Disabilities, 4(1), Article 1. https://doi.org/10.3390/disabilities4010015

- Manzo, L. C., & Perkins, D. D. (2006). Finding Common Ground: The Importance of Place Attachment to Community Participation and Planning. Journal of Planning Literature, 20(4), 335–350. https://doi.org/10.1177/0885412205286160

- Masson, D. (2013). Femmes et handicap. Recherches féministes, 26(1), 111–129. https://doi.org/10.7202/1016899ar

- McRuer, R., & Bérubé, M. (2006). Crip theory: Cultural signs of queerness and disability. New York University Press.

- Ministère des Transports, Gouvernement du Québec. (1998). Paratransit Eligibility Policy. https://www.quebec.ca/en/transports/paratransit/paratransit-eligibility

- Minkler, M. (2000). Using Participatory Action Research to build Healthy Communities. Public Health Reports (Washington, D.C.: 1974), 115(2–3), 191–197.

- Montross, L. P., Depp, C., Daly, J., Reichstadt, J., Golshan, S., Moore, D., Sitzer, D., & Jeste, D. V. (2006). Correlates of self-rated successful aging among community-dwelling older adults. The American Journal of Geriatric Psychiatry: Official Journal of the American Association for Geriatric Psychiatry, 14(1), 43–51. https://doi.org/10.1097/01.JGP.0000192489.43179.31

- Noel Cass, Karolina Doughty, James Faulconbridge, & Lesley Murray. (2015). Ethnographies of Mobilities and Disruption. Research Councils UK Energy Programme, 52.

- Perry, T. E., Andersen, T. C., & Kaplan, D. B. (2014). Relocation Remembered: Perspectives on Senior Transitions in the Living Environment. The Gerontologist, 54(1), 75–81. https://doi.org/10.1093/geront/gnt070

- Phelan, E. A., Anderson, L. A., LaCroix, A. Z., & Larson, E. B. (2004). Older adults’ views of “successful aging”—How do they compare with researchers’ definitions? Journal of the American Geriatrics Society, 52(2), 211–216. https://doi.org/10.1111/j.1532-5415.2004.52056.x

- Prince, M. J. (2016). Disabling Cities and Repositioning Social Work. In C. Williams (Ed.), Social Work and the City: Urban Themes in 21st-Century Social Work (pp. 173–192). Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1057/978-1-137-51623-7_7

- Putnam, M. (2002). Linking Aging Theory and Disability Models: Increasing the Potential to Explore Aging With Physical Impairment. The Gerontologist, 42(6), 799–806. https://doi.org/10.1093/geront/42.6.799

- Rowe, J. W., & Kahn, R. L. (1997). Successful Aging. The Gerontologist, 37(4), 433–440. https://doi.org/10.1093/geront/37.4.433

- RTC Quebec Media. (2022). Le RTC s’engage à rendre 1 000 arrêts accessibles d’ici 2028. Communiqués. https://www.rtcquebec.ca/medias/communiques/le-rtc-sengage-rendre-1-000-arrets-accessibles-dici-2028

- RTC Réseau de transport de la Capitale. (2022). Rapport d’activité 2021. Réseau de transport de la Capitale(Service des communications Réseau de transport de la Capitale).

- Scharlach, A. E. (2017). Aging in Context: Individual and Environmental Pathways to Aging-Friendly Communities—The 2015 Matthew A. Pollack Award Lecture. The Gerontologist, 57(4), 606–618. https://doi.org/10.1093/geront/gnx017

- Smith, J. A., Flowers, P., & Larkin, M. (2022). Interpretative phenomenological analysis: Theory, method and research (2nd edition). SAGE.

- Statistics Canada. (2021). Census of Population, Quebec. https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=E

- The Conference Board of Canada. (2018). The business case to build physically accessible environments.

- Tornstam, L. (1997). Gerotranscendence: The contemplative dimension of aging. Journal of Aging Studies, 11(2), 143–154. https://doi.org/10.1016/S0890-4065(97)90018-9

- Walker-Bone, K., Javaid, K., Arden, N., & Cooper, C. (2000). Medical management of osteoarthritis. BMJ : British Medical Journal, 321(7266), 936–940.